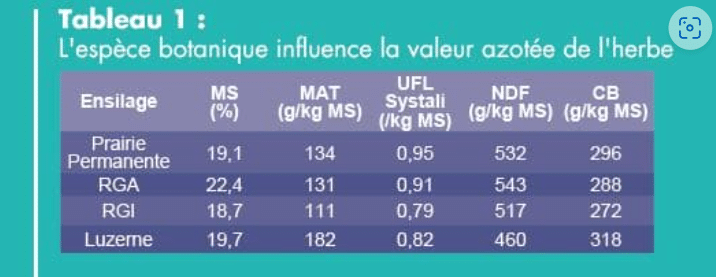

L’herbe est une source de matières azotées pour les vaches laitières. Plusieurs paramètres influencent sa valeur alimentaire :

- l’espèce botanique (cf tableau 1)

- la fertilisation : elle augmente la valeur azotée de l’herbe ; elle améliore sa digestibilité (réduction des fibres NDF) et réduit sa teneur en sucres solubles

une coupe fine améliore sa digestibilité - le stade de végétation avancé : il augmente la part de NDF et réduit la digestibilité de l’herbe ; il abaisse la teneur en MAT : il réduit la MAT

- la conservation : l’ensilage réduit de 5 % la valeur énergétique de l’herbe, l’enrubannage de 7 à 8 % et le foin de 10 à 15 %. L’herbe perd 10 % en PDIN en étant conservé en foin, et 20 % de PDIE en ensilage.

Connaitre ces paramètres ne suffit pas à bien exploiter et valoriser l’herbe : il faut prendre en compte les risques liés aux excès d’azote soluble ou de certains minéraux et à l’augmentation de la teneur en acides gras insaturés.

L’excès d’azote soluble

Certains fourrages sont particulièrement riches en protéines rapidement dégradables dans le rumen : l’herbe jeune, les ensilages d’herbe et de luzerne, les regains et le colza fourrager… Les rations contenant de l’herbe entrainent parfois une concentration élevée en ammoniaque dans le rumen. Le foie détoxifie l’excès d’ammoniaque en le transformant en urée. Cette dégradation contribue à augmenter le niveau d’urée dans le sang provoquant souvent une chute de la fertilité, avec une mortalité embryonnaire plus élevée, une baisse de la réussite en IA et une durée plus longue de l’intervalle vêlage-vêlage. Un taux d’urée anormalement élevé peut aussi être responsable de l’apparition de mammites ou de l’augmentation du niveau de cellules dans le lait, à cause d’une diminution de l’efficacité des neutrophiles (Raboisson et al. 2014) et de l’accroissement de la pollution du milieu avec des bouses plus liquides. De plus l’augmentation du niveau d’urée dans le sang engendre une mobilisation énergétique qui se fait au détriment de l’énergie disponible pour la lactation et le système immunitaire.

Que faire ?

Neolait vous accompagne pour identifier les pistes d’optimisation de votre ration selon vos objectifs de production et via l’ajustement des quantités et des formes d’apports énergétiques et protéiques. Dans un second temps, certaines solutions permettent de limiter la teneur excessive d’ammoniaque dans le rumen.

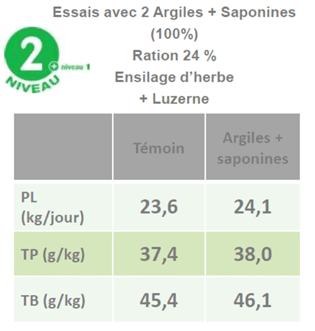

Les argiles (bentonite, sépiolite, clinoptilolite…) n’ont pas de valeur nutritionnelle en soi et n’agissent pas toutes de la même façon. Leur activité dépend de leur structure (feuillets, tubulaires ou tétraèdes) et de leur composition (silice et cations). Ces argiles peuvent avoir plusieurs fonctions : l’argile bentonite servira principalement au ralentissement du transit grâce à sa capacité d’absorption de l’eau lorsque la sépiolite et la clinoptilolite agiront en synergie pour capter l’ammoniaque. Dans un second temps, certaines saponines permettent la maitrise de l’activité des protozoaires producteurs d’ammoniaque et la stimulation des bactéries consommatrices d’ammoniaque pour un double effet : réduire la quantité produite et l’utiliser.

La gamme Optiherbe, spécialement conçue pour la mise à l’herbe, comporte un ratio d’argile sépiolite et clinoptilolite et de saponines réfléchi pour une efficacité et un retour sur investissement maximal. Incorporé dans une ration riche en ensilage d’herbe et en luzerne, son utilisation a permis le gain de 0,5kg de lait, de 0,5kg de TB et de 0,5kg de TP.

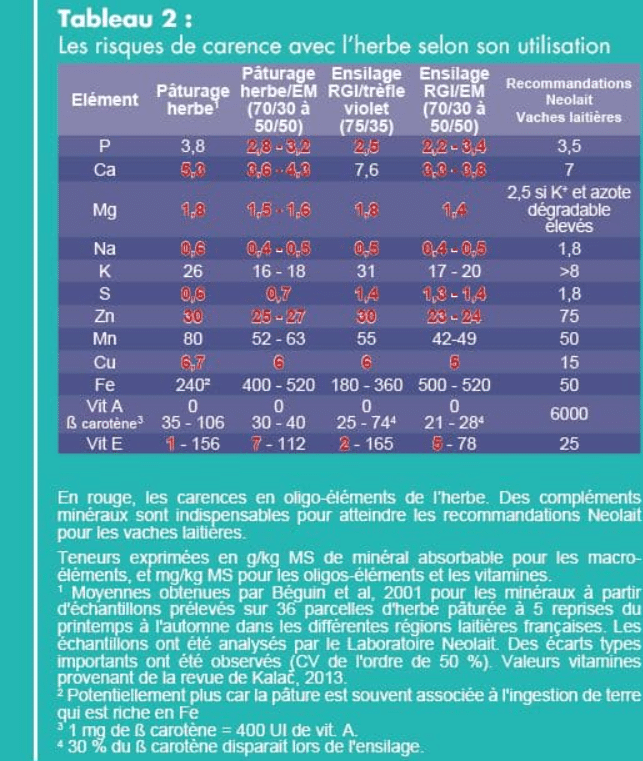

Bilan des apports en macro et oligo-éléments

Les rations riches en herbe présentent des excès en potassium et en fer. Cela peut induire une réduction de l’absorption du magnésium et des déficits importants en soufre, sodium, zinc et cuivre (cf tableau 2). Le déficit en magnésium se traduit par une chute de sa concentration sanguine et peut aboutir à une tétanie d’herbe : signes nerveux, tremblements, raideur dans la démarche et parfois mort de la vache. Les déséquilibres en macro et oligo éléments peuvent provoquer une diminution de l’efficacité alimentaire via une chute de l’activité microbienne dans le rumen. Enfin, ces déficits provoquent l’altération du système immunitaire.

Que faire ?

Le changement de ration doit être suivi par une complémentation minérale adaptée : enrichie en magnésium, soufre et oligo-éléments potentiellement déficitaires. Dans le même temps, les rations riches en herbe sont généralement moins déficitaires en phosphore que les rations hivernales. En adaptant votre complémentation minérale « sur mesures » via l’Adaptomix Neolait, vous économisez et limitez les rejets dans l’environnement.

L’excès en acides gras insaturés provoque la diminution du TB à la mise à l’herbe

La matière grasse est l’une des sources d’énergie présente dans les fourrages, notamment l’herbe, et les concentrés. Lorsqu’elle est ingérée et qu’elle arrive dans le rumen, elle subit une hydrolyse qui libère des acides gras saturés (AGS) et des acides gras insaturés (AGI), parmi ces derniers : les C18:3 w3 (oméga 3). Les AGI sont toxiques pour la flore du rumen. Ils ne sont qu’en partie transformés par biohydrogénation en AGS afin d’être valorisés par l’animal. Les acides gras passent ensuite dans l’intestin où ils sont absorbés puis estérifiés sous forme de triglycérides. Une fois dans la circulation sanguine, les triglycérides sont orientés vers divers organes en fonction du statut de l’animal. Chez la vache en lactation, les triglycérides contribuent à la synthèse de la matière grasse du lait dans la mamelle (accès article : la matière grasse : une voie d’optimisation de votre ration).

En comparaison à une ration à base d’ensilage de maïs (ration « hivernale »), les rations riches en herbe contiennent une part d’acides gras insaturés élevée : 35,72% des AG totaux contre 28,71% (Source : Couvreur et al. 2006). Plusieurs facteurs renforcent ce phénomène :

- La variété : le dactyle, le ray grass et le trèfle (notamment violet) sont plus riches en oméga 3 que le de la luzerne ou une prairie naturelle (Sources : Garton, 1967 ; Hawke, 1973 ; Schnetzer, 1975)

- Le stade végétatif : les jeunes pousses sons sont plus riches en oméga 3 que des stades végétatifs plus avancés (Source : Source : Morand-Fehr et Tran, 2001)

- Le cycle végétatif : plus le cycle est jeune, plus la teneur en oméga 3 est élevé (Source : Bauchart et Vérité, 1981, données non publiées ; citées par Bauchart, 1981)

- La fertilisation : l’apport azoté renforce la teneur en oméga 3 de la plante via son développement feuillu (Source : Ouellet et al., 2007)

- Les conditions de récoltes : une augmentation du séchage au soleil engendre la diminution de la teneur en oméga 3 (Source : Nada et Delic, 1976)

Le début de la période de pâturage rassemble toutes les conditions pour une teneur élevée en acides gras insaturés : une ration riche en herbe (souvent en Ray grass et trèfles), à un stade jeune et d’un premier cycle, non séché. L’effet toxique qu’ont ces acides gras sur la flore de rumen engendre le phénomène de dépression du taux butyreux.

Que faire ?

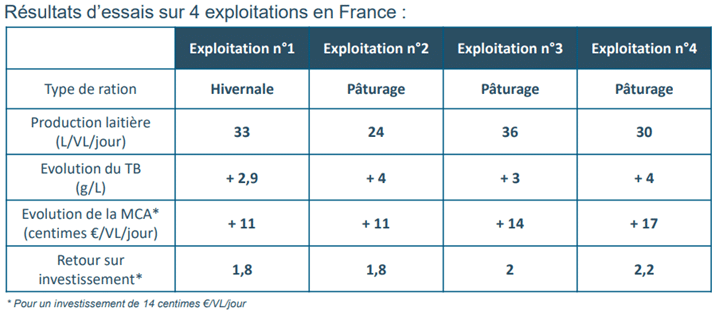

Peu de solutions existent pour limiter ce phénomène de dépression du TB. Limiter la quantité d’herbe jeune dans la ration induirait de limiter l’utilisation de ce fourrage à sa teneur énergétique et protéique maximale. L’une des autres solutions, est l’utilisation d’un additif permettant d’augmenter l’efficacité de la biohydrogénation des acides gras insaturés dans le rumen. C’est le rôle du Neomix TB+ composé de dérivés d’acides aminés ( 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoate). Largement utilisé en Irlande où les dépressions de TB sont élevées et sur des durées longues, le neomix TB+ a été testé dans plusieurs exploitations françaises. Il a permis la hausse significative et rapide du TB sur des troupeaux ayant un TB moyen faible (<38g/L) et nourris avec des rations riches en acides gras insaturés (pâturage, aliments riches en matière grasse insaturée). Le marge sur coût alimentaire, calculée à partir d’une valorisation du gramme de TB de 2,6€/1000l et d’un investissement du produit de 14centimes/vl/jour, atteint de 11 à 17 centimes /vl/j.